はじめに:「詰めなきゃ不安」は誰もが通る道

こんにちは。

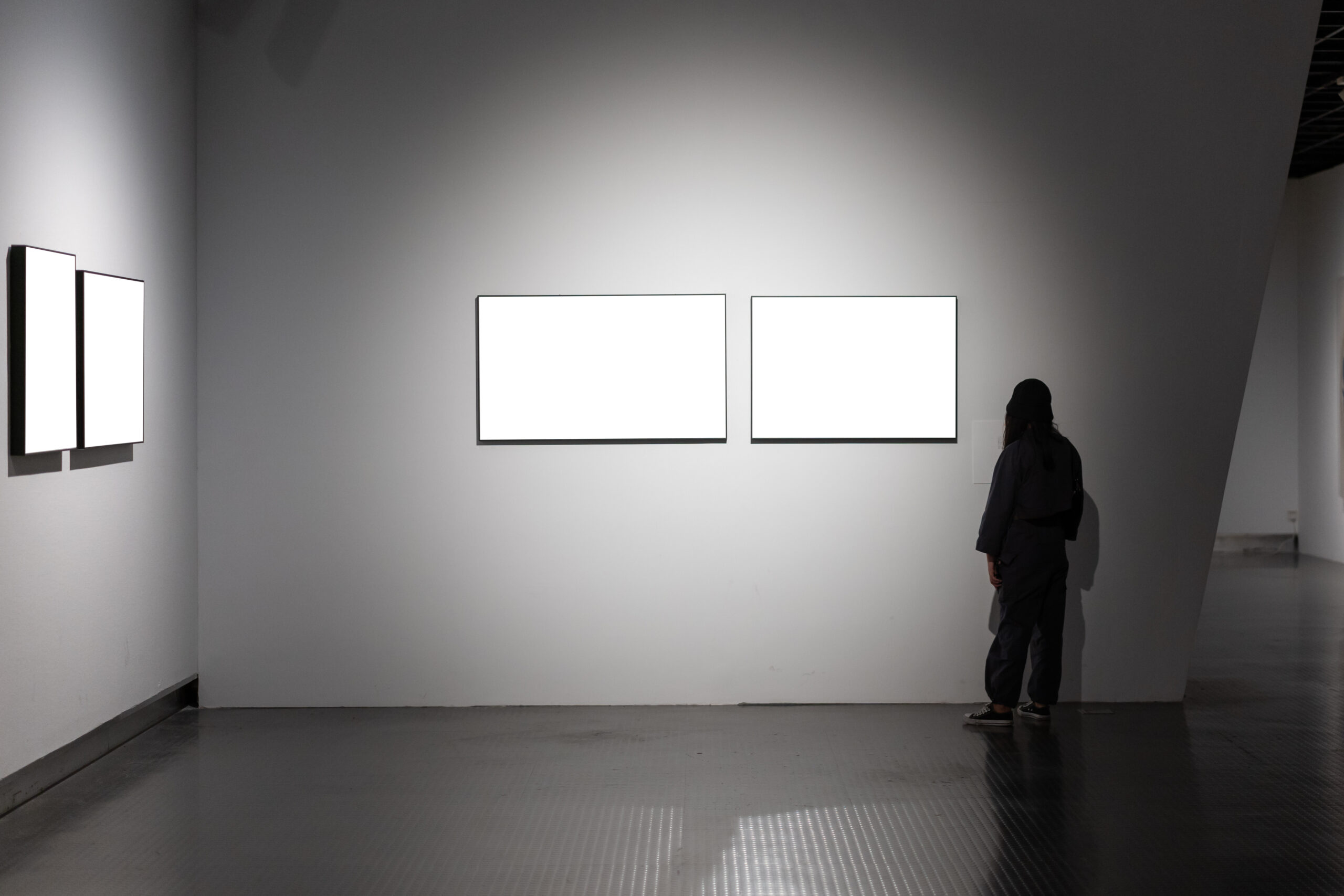

今回のテーマは「余白」。

特にデザイン初心者や、非デザイナーの現場でよく見かける現象──

- 情報をとにかく詰め込みすぎる

- パーツが画面中にパンパンに並んでいる

- “空白”があると「何か足りない気がする」

そんな状態、めっちゃよくあります。

でも実はこれ、“感覚の不安”が生んでる構造的なミスなんですよね。

「余白=ムダ」ではない

「余白=勇気」なんです

今回はこの“余白への不安”をどう乗り越えるか?

そして、どうすれば余白を「戦略的な武器」に変えられるかを、5,000〜10,000文字でガッツリ解説していきます。

第1章:なぜ初心者ほど“詰めたがる”のか?

1.1|「何もない=損してる気がする」問題

余白があると、なぜか「もっと何か入れなきゃ!」と焦ってしまう。

これは、“空白=無価値”という思い込みが根っこにあるからです。

1.2|「説明しないと伝わらない病」

特に真面目な人ほど、「伝えたいことは全部入れないと失礼」と思ってしまいます。

- 情報を入れるほど親切

- 言葉が多いほど丁寧

- 装飾が多いほど豪華

この感覚が、詰めすぎ地獄への第一歩なんです。

1.3|“詰めすぎ”が起こすデザインの弊害

- 読みにくい

- 疲れる

- どこが大事かわからない

- 一瞬で離脱される

つまり、「親切にしよう」と思って詰めた結果、

かえってユーザーに不親切になっているという矛盾が起きるわけです。

第2章:「余白=意味のある沈黙」と捉える

2.1|余白は“何もしない”のではなく“何かを強調している”

たとえば、ポスターで言えば、

- タイトルの上下に余白を設けることで

→ そのタイトルが「重要」であることが伝わる - 写真とテキストの間を広めにとることで

→ それぞれを「独立した情報」として認識しやすくなる

つまり、余白があるからこそ、内容が引き立つんです。

2.2|“一番言いたいこと”を残して、他を捨てる勇気

「全部言いたい」は、「何も伝わらない」に等しい。

だからこそ、“一番伝えたいこと”を軸にして他を引き算していく勇気が必要です。

余白とは、「語らないことで語る」ための装置。

2.3|余白の役割は「制御」と「演出」

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 情報の整理 | 情報同士の距離感が見やすさに直結する |

| 強弱の演出 | 余白が多いほど、“そこに目がいく”構造が作れる |

| 感情のゆとり | 見た人に安心感や洗練さを与える |

この“余白の演出力”に気づくと、一気にデザインの質が上がります。

第3章:余白を使いこなすための3つの視点

3.1|視点①:「視線の流れ」を意識する

デザインとは、“視線をコントロールする仕事”です。

余白があることで、人の目線は自然と導かれます。

例えば:

- 左上から右下に流れるように余白を設計すれば、読みやすくなる

- パーツの間隔をバラバラにせず、一定に保つことで安心感が出る

- セクションとセクションの間にしっかり間をとると、リズムが生まれる

余白は、目線の“道づくり”なんです。

3.2|視点②:「空白」ではなく「スペース設計」と捉える

「余白=空白」ではありません。

むしろそれは、情報を整理して見せるための“余白設計”です。

- 上下のマージン

- コンテンツ間のスペース

- テキストと画像の距離感

これらを“意識的に設計”できるようになると、

余白がただの“空白”じゃなく“構造”になるんです。

3.3|視点③:「感情に働きかける余白」の使い方

余白が多いデザインは、それだけで

- 落ち着いて見える

- 上質に見える

- 自信があるように見える

これは“感情効果”です。

逆に、詰まってると「安っぽく」「焦ってるように」感じられる。

つまり、余白には“感情の設計力”があるってこと。

第4章:「余白の黄金ルール」を覚えておこう

4.1|基本:上下左右のバランスを統一する

- セクションの間は「◯px」ルールを設ける

- 余白はできれば「倍数」で設計(8px/16px/32pxなど)

- 見出しと本文、ボタンとコンテンツ、それぞれに“距離ルール”をつくる

この辺のルールがあるだけで、一気に“整って見える”デザインになります。

4.2|「詰めすぎゾーン」と「抜けゾーン」の使い分け

詰まってる部分と抜けてる部分を交互に配置することで、リズムが生まれます。

- メインビジュアル:思い切って余白を広くとる

- 商品紹介:情報はぎゅっと圧縮して整理

- CTA(問い合わせボタン):余白で囲んで際立たせる

“詰める⇆抜く”のコントラストが、視覚の心地よさに繋がるんです。

4.3|「余白が不安になったら、引き算して一晩寝かせろ」

詰めたくなったときほど、一度冷静になってください。

- 本当にその要素は必要?

- 一度、消してみてどう感じる?

- それがなくても伝わるなら、それはもう“不要”かもしれん

「足すより、引く」

この感覚を持てたとき、デザインが一段階進化します。

第5章:実例で見る「余白で変わる世界」

5.1|Before:情報ぎっしり“詰めすぎ地獄”のLP

- ファーストビューに文字が7行

- 商品画像が小さくて窮屈

- 3列構成で情報が並びすぎて、視線が泳ぐ

- CTAボタンが目立たない

結果:読まれない・理解されない・行動されない

5.2|After:余白設計を意識した改善例

- ファーストビューはキャッチコピー1行+写真に余白をたっぷり

- 商品画像は大胆に中央配置し、テキストを周囲に配置

- セクション間にしっかり“間”を入れてリズムを演出

- CTAは余白ごと切り出し、画面にしっかり留まる設計に

結果:離脱率が下がり、CV率が1.5倍に改善

5.3|余白は「自信のあらわれ」でもある

詰め込む=不安のあらわれ。

見せたいものを潔く見せるには、「引く勇気」=「信頼されるデザイン」になるんです。

おさらいまとめ

| 概念 | 解説 |

|---|---|

| 余白=ムダではない | 情報を引き立て、伝えるための“道” |

| 詰めるほど伝わらない | 詰め込みは視線をバラバラにする |

| 余白は“感情”に効く | 落ち着き・信頼・上質さを演出できる |

| 引き算こそ“プロの仕事” | 情報整理と演出が両立できるのが余白設計 |

💬「自分のデザイン、余白これで合ってる?」と思ったら

- LPがなんか“うるさい”気がする

- 情報は多いけど“整ってない”と感じる

- 「抜け感」の作り方がよくわからない

そんなときは、ぜひ一緒に整理してみましょう👇

📩 無料デザイン相談フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1fptnXOg0HCzFWKg1Xldgi_IRyiHv3vwV-5uLtUMFA1s/edit

✍️さいごに

余白は、空っぽじゃない。

伝えるために、あえて“語らない”という技術。

詰めすぎるのは初心者あるあるじゃけど、それを抜けた瞬間に世界が変わるけぇね。

自分も昔、余白を「ムダ」って思っとったけど、

今では「デザインの品格を決めるのは余白や」って、本気で思っとるんよ。

感覚じゃなく、意図で空間を作る。

その一歩を踏み出した人は、確実に強くなる。

また次の記事でお会いしましょう。

読んでくれてありがとう。

ほいじゃの〜!

コメント